第29期:个性喷嘴对客机座舱疾病空气传播的影响

2024年8月10日上午,由中国环境科学学会室内环境与健康分会主办、中国环境科学学会室内环境与健康分会青年委员会承办、室内空气质量评价与控制北京市重点实验室和清华大学生态规划与绿色建筑教育部重点实验室协办的“菲兰建筑环境与健康系列学术论坛”第二十九期线上学术论坛成功举办。千余名师生通过腾讯会议和视频号直播的形式参加了本期学术论坛。

第二十九期学术论坛特邀香港理工大学建筑设备工程系的尤若于助理教授做学术报告,主题为《个性喷嘴对客机座舱疾病空气传播的影响》。尤若于老师首先引入研究背景。目前全球航空公司每年的乘客数量已经攀升至40亿,SARS、肺结核、流感等经空气传播的疾病对飞机乘客健康构成严重威胁。客舱中的气流分布为典型的混合通风,并由乘客上方的可调节喷嘴对局部进行共同调节,但目前缺乏有关喷嘴诱导气流、主体气流以及个体热羽流在乘客呼吸区这一关键区域表现的认知。尤老师随后提出了有关客舱中主体气流的测量和改进通风系统设计。搭建了模拟客舱的小屋模型,并使用二维粒子成像测速(PIV)的方法对其中的流场进行测量;发现传统的混合通风效率低下,于是进一步进行了个性化置换通风的概念设计,并利用天津大学带有假人的实验客舱进行了实验验证,获取了其速度、温度分布,并评估和对比了混合通风、个性化置换通风两种通风形式下SARS的整体感染风险,发现后者在三项对比指标上均表现更良好。

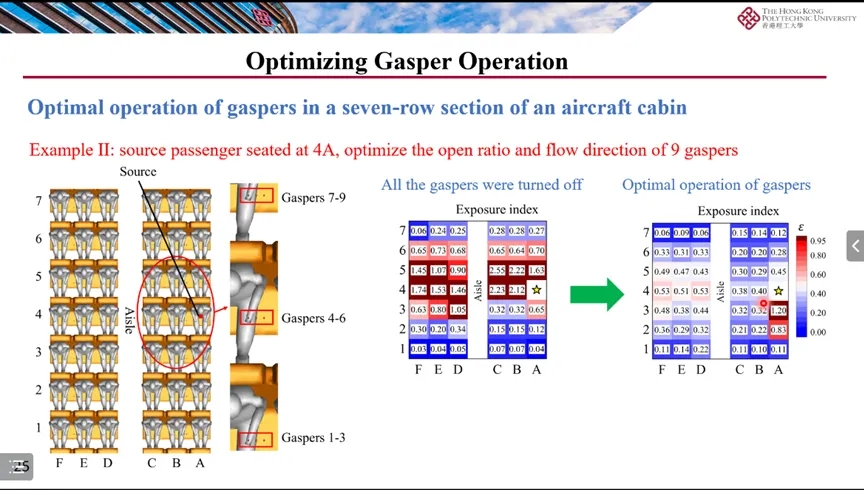

之后尤老师对可调节喷嘴的影响进行了研究。通过调整喷嘴开、闭比例,设计了30个实验案例,计算发现打开喷嘴虽然对乘客个体的感染风险有影响,但对总体感染风险在统计学上表现为中性。进一步将混合通风、置换通风以及个性化置换通风等主体气流组织分布与可调节喷嘴组合,利用结合了贝叶斯优化算法的CFD模拟,对喷嘴的风速、风向进行优化。计算得到了目标乘客附近9个喷嘴的最佳开度比及流向,使得混合通风下相对高危乘客的数量可以有效减少至少50%;而对整体喷嘴进行优化则可将相对高危乘客的数量减少至少55%。

在交流讨论环节中,与会师生积极提问,围绕飞机机型和喷嘴设计对飞机客舱气流组织分布的影响、喷嘴通风效果评价指标、个性化置换通风与喷嘴共同作用时的气流分布及污染物去除效果、对机舱进行CFD模拟时的网格设置及实验验证、实验过程中对乘客身高差异及顶部和底部的温差影响的考虑、回风的再次利用等问题,与尤老师进行了深入交流,进一步开拓了研究思路和学术视野,与会人员纷纷表示受益良多。

会议最后,举办方再次向本期学术论坛主讲人尤老师和其他与会人员表示诚挚感谢,精彩的学术报告、前沿的研究成果、深入的学术探讨共同促成了本期论坛的成功举办。本期“菲兰建筑环境与健康系列学术论坛”至此圆满落幕,诚挚期待下期论坛与诸位专家学者的线上相聚,同时热烈欢迎各高校师生的与会交流!

推荐文章

-

2025年1月11日上午,由中国环境科学学会室内环境与健康分会主办、中国环境科学学会室内环境与健康分会青年委员会承办、室内空气质量评价与控制北京市重点实验室和清华大学生态规划与绿色建筑教育部重点实验室协办的“菲兰建筑环境与健康系列学术论坛”第四十九期线上学术论坛成功举办。 在第四十九期学术论坛上,武汉大学的向浩教授作了题为《大气臭氧污染的健康效应及机制研究》的线上学术报告。在报告中,向浩教授首先介绍了大气臭氧污染的现状。他指出,虽然高空平流层的臭氧对地球具有保护作用,但对流层的臭氧污染却是一个严重的环境问题。臭氧的生成主要来源于可挥发性有机物和氮氧化物的光化学反应,全球范围内臭氧污染普遍存在,尤其是在中国,臭氧浓度较高。尽管国家实施了“大气十条”等政策以降低PM2.5污染,但臭氧污染问题却日益严重。向教授详细阐述了臭氧污染对人体多系统的影响。研究表明,臭氧污染不仅对呼吸系统有直接影响,还对神经系统、泌尿系统、心血管系统和代谢系统产生不同程度的危害。短期臭氧暴露可增加胰岛素抵抗水平...

-

2025年1月4日上午,由中国环境科学学会室内环境与健康分会主办、中国环境科学学会室内环境与健康分会青年委员会承办、室内空气质量评价与控制北京市重点实验室和清华大学生态规划与绿色建筑教育部重点实验室协办的“菲兰建筑环境与健康系列学术论坛”第四十八期线上学术论坛成功举办。七百余名教师和学生通过腾讯会议和微信视频号参与了本期学术论坛。 第四十八期学术论坛特邀同济大学机械与能源工程学院助理教授曾令杰做学术报告,主题为《工业散发污染的节能捕集与高效收集》。我国的工业能耗及制造业排放占社会65~70%,然而工业生产伴随着颗粒物和有害气体的释放,污染物暴露直接或间接地带来了严重的职业健康风险。选用合理的通风模式并做好个体防护是减少人员污染暴露的常用方法,曾老师进一步介绍了全面通风、局部排风和新型局部通风技术,并指出探索从“源”到“汇”的新途径、最小化气流“卷吸”是当下新型高效局部通风技术的研究方向。在引入间歇性动态污染源散发特征及其与通风关系的相关研究后,曾老师介绍了课题组...

-

2024年12月28日上午,由中国环境科学学会室内环境与健康分会主办、中国环境科学学会室内环境与健康分会青年委员会承办、室内空气质量评价与控制北京市重点实验室和清华大学生态规划与绿色建筑教育部重点实验室协办的“菲兰建筑环境与健康系列学术论坛”第四十七期线上学术论坛成功举办,近三百名教师和学生通过腾讯会议参加了本期学术论坛。 在第四十七期学术论坛上,中国医学科学院生物医学工程研究所的李婷教授作了题为《深层组织的无创光学监测与治疗》的线上学术报告。李老师首先介绍了深层组织无创光学检测与治疗领域的最新研究进展,强调尽管光学技术在医疗健康领域取得了诸多突破,但由于人体组织复杂性和光的散射特性,深层组织的光学监测和调控仍面临巨大挑战。为了克服这一难题,李老师团队专注于解析光在复杂组织中的传输特性,研发精准的计算平台和医疗设备,致力于将理论研究转化为临床工具。李老师随后深入讲解了光子传输建模技术及其在深层组织监测中的应用。通过四维结构模拟人体解剖特征,该技术能够精确模拟光在人体内的传播路径,提高检测...