第22期:哮喘儿童对个体空气污染物暴露的呼吸系统病理生理反应

2024年5月26日上午(北京时间),由中国环境科学学会室内环境与健康分会主办、中国环境科学学会室内环境与健康分会青年委员会承办、室内空气质量评价与控制北京市重点实验室和清华大学生态规划与绿色建筑教育部重点实验室协办的“菲兰建筑环境与健康系列学术论坛”第二十二期线上学术论坛成功举办。会议由南京大学副教授施珊珊主持,50余名教师和学生通过腾讯会议参加了本期学术论坛。

第二十二期学术论坛特邀Lehigh University健康学院助理教授何林宸做学术报告,主题为《哮喘儿童对个体空气污染物暴露的呼吸系统病理生理反应》。何老师首先引入研究背景。

空气污染作为主要的环境健康风险因素,还与慢性、急性疾病有关,而全球仍有99%的人口生活在空气污染水平超过WHO现行指导标准的地方,其中包括了老人、低收入人群、儿童和患有疾病的脆弱群体。流行病学证据表明,哮喘儿童容易受到空气污染的影响,室内空气污染是儿童哮喘的诱因之一。然而,目前关于哮喘儿童对空气污染物暴露的呼吸病理生理反应了解甚少。

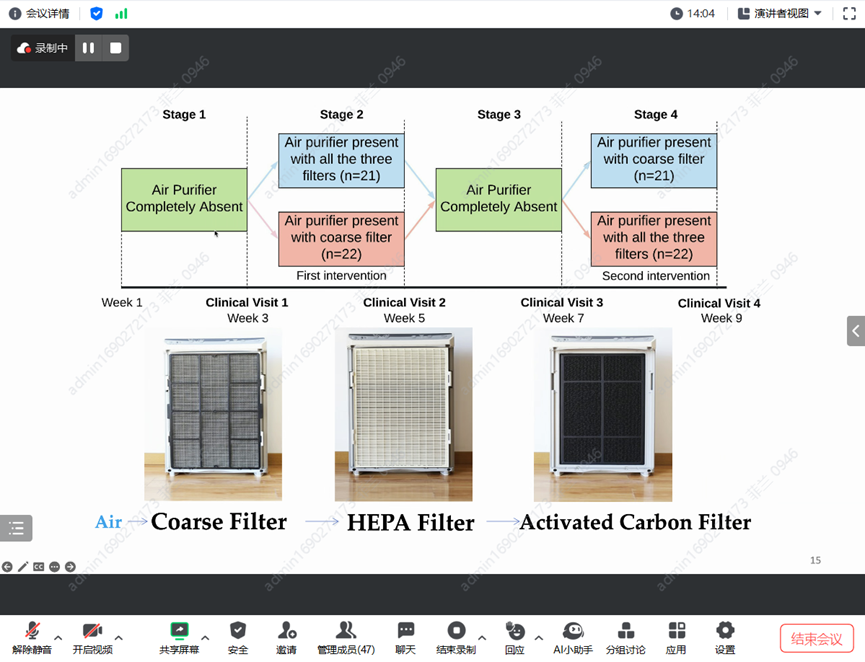

其后,引出了针对研究问题的实验方案。何老师及其团队设计了一项随机双盲交叉实验,在上海招募了43名5~13岁的儿童,让每个参与者经历4个不同带有不同空气净化方案设置的阶段,在每个阶段结束后进行临床测试,收集受试者呼吸道动力学、肺功能、气道炎症等数据,并采集鼻腔粘液、尿液等样本用于后续的结果分析。同时使用低成本集成传感器,在每次测试前记录PM2.5、CO2、O3、NO2、NO、温度、湿度等数据。

最后,对实验结果进行了分析和解释。分析了个体接触空气污染物后的肺部生理反应,发现呼吸道动力学可能对肺部生理的早期和细微变化更为敏感,气道阻力和炎症增加表明气流受限可能是哮喘儿童暴露于PM2.5后的主要生理反应;分析了个体接触空气污染物对鼻腔的病理反应,发现PM2.5暴露和O3暴露都与鼻MDA显著相关,高的鼻部MDA(Malondialdehyde)可能导致哮喘症状恶化,鼻部MDA可能是监测哮喘状态与空气污染物暴露相关的有用生物标志物;还分析了臭氧与臭氧反应产物对呼吸健康影响的相对大小,发现表征上呼吸道氧化应激的诸多生物标志物与臭氧反应产物、而非臭氧显著相关,臭氧反应产物比起臭氧更容易进入肺部深处,可能的原因有PM2.5携带作用、PM2.5的预沉降导致肺部更易受到臭氧反应产物的影响等机制,但目前数据无法区分二者。

在交流讨论环节中,与会师生积极提问,围绕不同PM2.5成分对人体肺部生理反应和与O3叠加效应、长时间维度下的实验数据可信度和实验设计等问题,与何林宸老师进行了深入交流,进一步开拓了研究思路和学术视野,与会人员纷纷表示受益良多。

会议最后,举办方再次向本期学术论坛主讲人何林宸老师和其他与会人员表示诚挚感谢,精彩的学术报告、前沿的研究成果、深入的学术探讨共同促成了本期论坛的成功举办。本期“菲兰建筑环境与健康系列学术论坛”至此圆满落幕,诚挚期待下期论坛与诸位专家学者的线上相聚,同时热烈欢迎各高校师生的与会交流!

推荐文章

-

2025年1月11日上午,由中国环境科学学会室内环境与健康分会主办、中国环境科学学会室内环境与健康分会青年委员会承办、室内空气质量评价与控制北京市重点实验室和清华大学生态规划与绿色建筑教育部重点实验室协办的“菲兰建筑环境与健康系列学术论坛”第四十九期线上学术论坛成功举办。 在第四十九期学术论坛上,武汉大学的向浩教授作了题为《大气臭氧污染的健康效应及机制研究》的线上学术报告。在报告中,向浩教授首先介绍了大气臭氧污染的现状。他指出,虽然高空平流层的臭氧对地球具有保护作用,但对流层的臭氧污染却是一个严重的环境问题。臭氧的生成主要来源于可挥发性有机物和氮氧化物的光化学反应,全球范围内臭氧污染普遍存在,尤其是在中国,臭氧浓度较高。尽管国家实施了“大气十条”等政策以降低PM2.5污染,但臭氧污染问题却日益严重。向教授详细阐述了臭氧污染对人体多系统的影响。研究表明,臭氧污染不仅对呼吸系统有直接影响,还对神经系统、泌尿系统、心血管系统和代谢系统产生不同程度的危害。短期臭氧暴露可增加胰岛素抵抗水平...

-

2025年1月4日上午,由中国环境科学学会室内环境与健康分会主办、中国环境科学学会室内环境与健康分会青年委员会承办、室内空气质量评价与控制北京市重点实验室和清华大学生态规划与绿色建筑教育部重点实验室协办的“菲兰建筑环境与健康系列学术论坛”第四十八期线上学术论坛成功举办。七百余名教师和学生通过腾讯会议和微信视频号参与了本期学术论坛。 第四十八期学术论坛特邀同济大学机械与能源工程学院助理教授曾令杰做学术报告,主题为《工业散发污染的节能捕集与高效收集》。我国的工业能耗及制造业排放占社会65~70%,然而工业生产伴随着颗粒物和有害气体的释放,污染物暴露直接或间接地带来了严重的职业健康风险。选用合理的通风模式并做好个体防护是减少人员污染暴露的常用方法,曾老师进一步介绍了全面通风、局部排风和新型局部通风技术,并指出探索从“源”到“汇”的新途径、最小化气流“卷吸”是当下新型高效局部通风技术的研究方向。在引入间歇性动态污染源散发特征及其与通风关系的相关研究后,曾老师介绍了课题组...

-

2024年12月28日上午,由中国环境科学学会室内环境与健康分会主办、中国环境科学学会室内环境与健康分会青年委员会承办、室内空气质量评价与控制北京市重点实验室和清华大学生态规划与绿色建筑教育部重点实验室协办的“菲兰建筑环境与健康系列学术论坛”第四十七期线上学术论坛成功举办,近三百名教师和学生通过腾讯会议参加了本期学术论坛。 在第四十七期学术论坛上,中国医学科学院生物医学工程研究所的李婷教授作了题为《深层组织的无创光学监测与治疗》的线上学术报告。李老师首先介绍了深层组织无创光学检测与治疗领域的最新研究进展,强调尽管光学技术在医疗健康领域取得了诸多突破,但由于人体组织复杂性和光的散射特性,深层组织的光学监测和调控仍面临巨大挑战。为了克服这一难题,李老师团队专注于解析光在复杂组织中的传输特性,研发精准的计算平台和医疗设备,致力于将理论研究转化为临床工具。李老师随后深入讲解了光子传输建模技术及其在深层组织监测中的应用。通过四维结构模拟人体解剖特征,该技术能够精确模拟光在人体内的传播路径,提高检测...